Personales de Yungay

Personales de Yungay

Desde

los inicios de la civilización los habitantes de la Provincia de Yungay,

crearon y construyeron paso a paso su historia, allí están como mudos testigos

los vestigios dejados en la "Cueva del Guitarrero (10,600 AC) y en los

pueblos pre-Incas de Huarca, Huamancayan, Marcayoc y Huansakay (En radio de 10

Km. de la Ciudad de Yungay), Etzahuain, Ushno y Orqotunan (entre Mancos y Huashcao),

Jato viejo, Kisuar y Collo-Jirca en Yanama y otras decenas de restos

arqueológicos aun no estudiados, dejándonos el ANÓNIMO ejemplo de los que los

Yungainos eran capaces de realizar a pesar de las catástrofes y otras

situaciones adversas.

A continuación,

les presentamos los nombres de algunos de los personajes más destacados de la

provincia de Yungay y amigos que adoptaron a Yungay como a su propia tierra:

Domingo de Santo Tomás: El Sacerdote Fundador de la Villa de Yungay y su Legado Histórico

La fundación de la Villa de Yungay el 4 de agosto de 1540 es un hito crucial en la historia del Perú colonial, y su artífice principal fue el sacerdote español Fray Domingo de Santo Tomás (1499-1570). Nacido en Sevilla, España, este fraile dominico no solo fue un evangelizador, sino también un destacado gramático y obispo, cuya influencia trascendió la mera labor fundacional.

Fray Domingo de Santo Tomás llegó al Nuevo Mundo en 1540, el mismo año de la fundación de Yungay, lo que subraya su pronta y activa participación en la organización territorial y espiritual del Virreinato del Perú. Su misión, como la de muchos religiosos de su orden, era doble: la evangelización de los pueblos indígenas y la consolidación de la presencia española.

En Yungay, su labor fue fundamental. No solo se le atribuye la fundación de la villa, sino también el establecimiento de las estructuras religiosas que serían el corazón de la nueva población: el Convento y la Iglesia. Estas edificaciones se localizaron estratégicamente en el centro de la antigua ciudad, convirtiéndose en los pilares de la vida comunitaria. La iglesia era el epicentro de la fe, donde se impartían los sacramentos y se difundía la doctrina cristiana, mientras que el convento servía como residencia para los religiosos y como centro de educación y caridad, contribuyendo a la cohesión social y cultural de la villa.

Más allá de su rol en Yungay, Fray Domingo de Santo Tomás es una figura de gran relevancia histórica. Fue un pionero en el estudio de las lenguas indígenas, siendo el autor de la primera gramática y vocabulario de la lengua quechua, herramientas esenciales para la comunicación y evangelización en el vasto territorio andino. Su obra, "Gramática o Arte de la Lengua General de los Indios de los Reinos del Perú" y "Lexicón o Vocabulario de la Lengua General del Perú", publicadas en 1560, son testimonios de su profundo interés y respeto por las culturas originarias. Además, es considerado el primer graduado universitario de la Universidad de San Marcos, la más antigua de América, donde obtuvo su doctorado en teología. Posteriormente, fue nombrado obispo de Charcas (actual Sucre, Bolivia), desde donde continuó su defensa de los derechos de los indígenas, siguiendo el pensamiento lascasiano.

La fundación de Yungay por Fray Domingo de Santo Tomás no fue un acto aislado, sino parte de un esfuerzo más amplio por establecer centros de control y evangelización en el fértil Callejón de Huaylas. La villa se convirtió en un punto estratégico para la administración colonial y el comercio en la región, consolidando la presencia española en los Andes. Aunque la antigua Yungay fue trágicamente sepultada por el aluvión de 1970, el legado de Fray Domingo de Santo Tomás, como fundador y defensor de los pueblos andinos, permanece indeleble en la memoria histórica del Perú.

INÉS DE

SALAS VDA DE LÓPEZ DE VILLOSO:

Inés de Salas Vda. de López de Villoso: Un Legado Educativo en el Virreinato del Perú

Inés de Salas Vda. de López de Villoso, nacida en España en 1554, fue una figura trascendental cuya vida se entrelaza con los albores de la educación formal en el Virreinato del Perú. Su llegada al Perú, alrededor de 1594, a la edad de aproximadamente 30 años, fue para reunirse con su esposo, el capitán español Cristóbal López de Villoso. Poco se sabe de su vida personal antes de su llegada a América, pero su posterior acto de filantropía la inmortalizó en la historia educativa peruana.

La Semilla de la Educación en Yungay El 30 de noviembre de 1614 marcó un hito. Doña Inés de Salas, ya viuda, realizó una donación testamentaria de sus valiosas haciendas de Santa Catalina y Chorrillos, ubicadas en la próspera región de Yungay. Esta donación no fue un simple acto de caridad, sino una inversión estratégica en el futuro: las rentas generadas por estas propiedades estarían destinadas a la educación de los jóvenes yungainos.

En un período donde la educación formal en el Virreinato estaba principalmente ligada a la Iglesia y se centraba en la formación de élites, la iniciativa de Inés de Salas fue particularmente notable. Si bien existían colegios mayores en ciudades como Lima (como la Universidad Mayor de San Marcos fundada en 1551, o el Colegio Real de San Martín en 1582), la educación elemental en las provincias era mucho más limitada y, a menudo, informal. La donación de Inés de Salas permitió establecer un centro de enseñanza formal en Yungay, abriendo puertas a jóvenes que de otra manera tendrían pocas oportunidades.

La Primera Escuela de Ancash y del Virreinato

Gracias a esta invaluable donación, en Yungay funcionó la primera escuela de Ancash. Este hecho es de gran relevancia histórica, pues la convierte en una de las primeras instituciones educativas del Virreinato del Perú con un respaldo económico tan sólido y una visión tan clara de sostenibilidad. La existencia de esta escuela en el siglo XVII, en una localidad provincial, es un testimonio del impacto de la filantropía individual en el desarrollo social.

Para salvaguardar estas propiedades y asegurar que la voluntad de Inés de Salas se mantuviera en el tiempo, la Municipalidad de Yungay realizó la primera inscripción de dominio en el Registro Público de Ancash en agosto de 1900. Esto demuestra el reconocimiento y la importancia que la comunidad de Yungay otorgó a esta donación a lo largo de los siglos.

Contexto de la Educación Colonial en Perú

La educación durante la época colonial en Perú tenía características muy específicas:

Dogmática y Memorística: Predominaba un enfoque rígido, con una disciplina férrea. La frase "la letra con sangre entra" reflejaba la metodología de la época.

Influencia Religiosa: La Iglesia Católica, especialmente las órdenes religiosas como los jesuitas, agustinos y dominicos, tuvo un rol central en la enseñanza, que buscaba formar súbditos leales a la Corona y a la fe católica.

Clasista: La educación estaba fuertemente estratificada. Los hijos de conquistadores y personas acomodadas tenían acceso a colegios mayores y universidades, mientras que para la mayoría de la población, incluyendo indígenas y esclavos, las oportunidades eran mínimas o inexistentes.

Enseñanza de Primeras Letras: Las "escuelas de primeras letras" enseñaban lo elemental: lectura, escritura, rudimentos de matemáticas y catecismo. Estos eran los tipos de instituciones que la donación de Inés de Salas probablemente apoyó en Yungay.

La donación de Inés de Salas en Yungay se diferencia de otras iniciativas al establecer una base financiera duradera para la educación en una zona provincial, contribuyendo a descentralizar de alguna manera el acceso al conocimiento en el Virreinato.

Reconocimiento y Legado

El impacto de Inés de Salas en la educación peruana ha sido reconocido a lo largo del tiempo. En 2013, por ejemplo, la Presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República le rindió homenaje, destacando su rol como "Precursora de la Educación Peruana".

Su historia nos recuerda la importancia de la visión a largo plazo y la generosidad en la construcción de sociedades. La escuela fundada gracias a sus bienes sentó un precedente y fue un faro de conocimiento en una época donde las oportunidades educativas eran escasas, consolidando a Yungay como un punto de referencia en la historia de la educación en Ancash y en el Perú.

TORIBIO

PARDO DE FIGUEROA VALENZUELA:

Nació

en Yungay en 1770, , Estudio en el Seminario de Santo Toribio ejerciendo el

sacerdocio desde 1795 hasta el 16.01.1844 dia en el que fallecio. Desde su

parroquia de San Pedro de Corongo auxilio a todas las tropas patriotas que

pasaban por dicha ruta al Callejon de Huaylas por lo que fue reconocido como

"patriota" por el supremo gobierno el 23.11.1821.

JUAN

BAMBAREN:

Nació

en Yungay, Alcalde durante el periodo de la independencia republicana 1820 a

1825, Convocó al pueblo de Yungay para ayudar al libertador Don Simón Bolívar

en la recuperación y avituallamiento de sus tropas.

MELCHOR

GUZMÁN RIVERA:

Nació

en Yungay el 06 de enero de 1826, Religioso. Desde el año 1870 desempeñó su

apostolado en Yungay sembrando el bien entre todos sus habitantes. En 1885,

cuando las huestes de Atusparia incendiaban y saqueaban la ciudad, sacó en

procesión al Santísimo y pudo contener los ímpetus de los invasores. Falleció

en 1891, ejerciendo el cargo de Alcalde Distrital.

JOSÉ MANUEL

RAMOS:

Nació

en Carhuas, Diputado, ocupó gran parte de su tiempo en buscar la Unión de los

pueblos de las actuales provincias de Carhuas, Yungay y Huaylas, haciendo

aprobar la ley correspondiente en el Congreso Nacional el 13 de marzo de 1857.

MANUEL

ROZAS VILLON:

Nació en

Yungay aprox. en 1835. En su calidad de Alcalde en marzo de 1885, asumió el

cargo de Jefe de la Guardia Urbana para defender la ciudad de la invasión de

los 20,000 hombres de Atusparia. Algunos miembros de la Guardia urbana fueron:

Manuel Rozas Villon,, Bernardino y Nicolás Ramos, Carmen Figueroa ( médico),

Ignacio Ángeles, Francisco Regis Tamayo, Manuel Vinatea, Manuel Aguilar, Amador

Figueroa, Andrés Carrión, Fabián Osorio, Claudio Navarro, Manuel Olivera,

Emilio Mendoza, Julio Ángeles, Federico Cano, Luciano Vergara, Félix Díaz y

cientos de yungainos mas, muchos de los cuales ofrendaron su vida en defensa de

la ciudad de Yungay..

Nació

en la provincia de Yungay en 1850. Sus padres fueron el Escocés Don Esteban

Philipps y la Dama yungaina Doña Biviana Pardo de Figueroa. Primero se graduó de profesor y luego de

abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue nombrado Rector de

Colegio de la provincia de Huaylas en 1875 y luego fue elegido como representante

nacional en 1881 (Congresista)

El 05

de junio de 1885 fue nombrado Juez de Primera instancia de Tarma. En 1896

contrajo matrimonio con la dama Tarmeña Doña Manuela Bermúdez Aveitua. En

Tarma, fue el primer Presidente del Colegio de Abogados y Presidente del Club

de Tiro. Desde 1900 desempeñó el cargo Alcalde de la Provincia de Tarma. Se trasladó a Lima en 1910, donde fue Socio

Activo de la Sociedad Geográfica de Lima en cuyos boletines publica (tomos XXVII

Y XXIX) .la "MONOGRAFIA DE TARMA" en los años 1911 a 1913. Fallecio en Tarma el 04 de marzo de 1928,

donde descansan sus restos.

A. DEL

CARMEN FIGUEROA OLIVERA:

Nació en

Yungay el 16 de julio de 1855, Médico Cirujano.

En 1885, conformó la Guardia Urbana capitaneando a los escolares para detener

la invasión de Atusparia en el puente Calicanto. Fue Director de la

Beneficencia en 1912 y 1915 y Alcalde Provincial en 1917. Donó sus terrenos en

1891 para la construcción del Cementerio general.

ARNOLDO

RUSKA:

Nació en

Suiza aprox. en 1840, de profesión Arquitecto, desde 1878 radicó en Yungay

donde se casó con la Yungaina Rosa Maria Lago Terry. Diseñó y construyó el

bellísimo Cementerio General de la provincia entre los años 1891 y 1903, año en

el que falleció. Sus restos descansan desde 1930 en su mausoleo localizado en

la tercera plataforma del cementerio

JOSÉ

TAMARIZ:

Nació en

Yungay en 1860, respetado artesano múltiple. colaboró con el RP Víctor Suárez y

el Comité Pro Templo, organizando y dirigiendo al campesinado de la provincia

para los trabajos de la construcción del nuevo templo de la ciudad desde el año

1922. Anteriormente en 1791, su abuelo Joseph Tamariz reconstruyó el templo

antiguo.

BELISARIO

AUGUSTO PHILIPPS RAMOS:

Nació

en Yungay el 06.08.1879, se graduó como sacerdote con medalla de oro en 1902, a

los 32 años llegó al cargo de Decano de la facultad de Teología. Durante su

vida sacerdotal desempeñó honrosos cargos desde ser un modesto párroco hasta

ser “Presidente del Comité Ejecutivo del primer Congreso Eucarístico Nacional”

y otros cargos de importancia. En honor a su persona, a la calle donde vivia en

LIma la nombraron como "Jiron Yungay". fallecio 07 de julio de 1939.

IGNACIO

AMADEO RAMOS OLIVERA:Nacido en Yungay en 1881, esta notable figura emprendió un viaje que impactaría profundamente su tierra natal. Su curiosidad intelectual lo llevó a la vibrante ciudad académica de París, Francia, donde se dedicó al floreciente campo de la Ingeniería Aeronáutica. Esta búsqueda de conocimiento avanzado en el extranjero fue un testimonio de su ambición y visión de futuro, colocándolo a la vanguardia de una era tecnológica en rápida evolución.

A su regreso, su dedicación a sus raíces se hizo evidente. Abogó apasionadamente por el avance de Yungay, llegando incluso a obtener la autógrafa del Presidente Pardo en apoyo de su visión para elevar a Yungay al estatus de provincia. Esta iniciativa subraya su temprano compromiso con el desarrollo regional y su habilidad para navegar el panorama político y lograr sus objetivos.

Su influencia creció, culminando en su elección como Congresista en 1931. En este rol, impulsó iniciativas que dejarían un legado duradero en la educación. Es ampliamente reconocido como el autor de la creación de la Escuela Normal Rural de Tingua, una institución que desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en la respetada IARO. Este acto demuestra su inquebrantable creencia en el poder de la educación para transformar vidas y elevar a las comunidades rurales.

A medida que se acercaba el crepúsculo de su vida, su corazón permaneció atado a su lugar de nacimiento. Expresó abiertamente su deseo de pasar sus últimos años en Yungay, un reflejo conmovedor de su conexión duradera con su herencia. Después de su fallecimiento, su legado intelectual continuó contribuyendo a su comunidad. Su extensa biblioteca personal, que comprendía 879 valiosas obras y 2,085 revistas, fue cuidadosamente donada por sus herederos al Colegio Nacional Santa Inés. Este generoso acto aseguró que su vasta colección de conocimiento continuaría inspirando y educando a las futuras generaciones.

FRANCISCO

REGIS TAMAYO:

Nació

en Yungay el 24 de mayo de 1865. Un monumento en el Colegio Nacional” Santa

Inés” expresaba la gratitud de su pueblo por la brillante obra educativa que

realizó en beneficio de tres generaciones. Dirigió, prestigiándolo a nivel

departamental, el Centro Educativo “El Porvenir”, que se convertiría en la

Escuela de Varones 161. Continuó su carrera de educador como Supervisor de

Educación Primaria y director de los colegios “Santa Inés” de Yungay y “Dos de

Mayo” de Caraz. Fue amoroso y severo patriarca de una numerosa familia de

educadores, en la que destacaron sus hijos Francisco y Benjamín Tamayo

Echeverría.

LUISA JARAMILLO:

Nació en

Yungay a mediados del siglo XIX, donó su hacienda de Tingua para la edificación

del convento de la orden Franciscana.

DOMINGO

MORENO:

Nació en

Yungay aprox. en 1875, acaudalado agricultor, fomentó la creacion de la Empresa

de Transportes Ancash y apoyó el fotalecimiento de la incipiente red hotelera

de Yungay siendo propietario del Hotel Popular. Gran parte del centro de la

actual

FRANCISCO

HANDABAKA:

Proviene

de una conocida familia croata, llegó al Perú en el año 1,880, desempeñó el

cargo de Vice-Cónsul del Imperio Austro-Húngaro, hacia 1890 se estableció en

Yungay, donde se casó con Livia Vinatea, uno de los hijos de éste matrimonio

fue Alida Handabaka Vinatea. Sus nietos Hugo Rubial Handabaka (Arquitecto) y

Alberto Rubial Handabaka (ingeniero, PHD en Comercio Internacional) viven en

Lima.

Don

Francisco se dedicó a la exploración y explotación minera en casi todo el

departamento de Ancash, habiendo trabajado yacimientos de Dubrovnik, Dalmacia,

San Blaz, Bogatstvo, Roma, Nuestra Señora del Pilar, Riqueza, Julia, El Manto,

La Unión, Tres Amigos, Santo Domingo, El Manto de la Virgen, Abundancia, Razón

y Justicia, La Ley, San Francisco, Caudalosa, Canevesa, Purísima, María, Santa

Rita y Dos Naciones.

Muchos

extranjeros adoptaron a Yungay como a su propia tierra, en todas las épocas,

procedentes de Inglaterra, Francia, España, Portugal, Alemania, Israel, Japon y

China. A Inicios del año 1900 destacan: Arnoldo Ruska, Francisco Handabaka,

John Bryson, Miguel Percovich y Eduardo Hudson. Todos ellos se integraron

plenamente a las costumbres y aspiraciones de la provincia de Yungay,

colaborando en todas la actividades cívicas y culturales, principalmente, con

la construcción del cementerio general de Yungay.

FRANCISCO

TAMAYO ECHEVERRÍA:

Nació en

Yungay el 30 de mayo de 1898.Realizó estudios secundarios en el Colegio “La

Libertad” de Huaraz y egresó como maestro del Instituto Pedagógico Nacional de

Varones (Universidad Enrique Guzmán y Valle), donde fue discípulo distinguido

de José Antonio Encinas. Su recuerdo más extendido es como profesor de

Filosofía, Historia y Literatura en la Escuela Normal de Tingua. Fue Inspector

de Educación en Yungay, Huari, Aija y Carhuaz y, posteriormente, Alcalde de

Yungay. Cuatro de sus hijos continuaron su amoroso legado magisterial: Illma,

Ñuri, Francisco Orlando y Henderson Driesch

MICELINO

SANDOVAL TORRES:

Nació en

Caraz el 17 de Mayo de 1884, maestro de primaria egresado en 1907. Retornó a

Caraz donde ejerció la causa de la educación con austeridad, rectitud y entrega

total. Por problemas con un Diputado por la Provincia de Huaylas, a fines de

1930 arribó a Yungay como Director de la Escuela N°. 361 donde pudo desarrollar

nuevos métodos y sistemas de enseñanza, así como la amistad y gratitud de todo

un pueblo. Después de 42 años de labor, en 1956, ya era maestro jubilado,

otorgándosele las Palmas Magisteriales mediante Diploma y Medalla de Plata.

Falleció en Lima el 7 de Mayo de l962. Antes de su muerte hizo llamar sus caros

amigos de Yungay, a quienes manifestó su última voluntad: Su cuerpo fuera

sepultado en el Camposanto Yungaíno. Su decisión fue cumplida. La ciudad de

Yungay manifestó su dolor por la desaparición del insigne maestro.

AGUSTIN

MAX LEON:

Nació en

Yungay en 1897. En el año 1917 emprendió viaje a Lima para hacer realidad sus

sueños. En el trascurso de su vida fecunda escribió poemas y pintó cuadros

donde muestra su alma romántica y melancólica. Para muestra de sus obras

citaremos el poema “Invocación” escrito a la muerte de su madre y la pintura a

pluma “Cuando el indio llora” publicado en la página 105 del libro “Yungay

tierra mía” de Artemio Ángeles

PABLO

MELGAREJO TORRES:

Nació en

Yungay en 1895. Realizo sus estudios básicos en Yungay y luego estudió medicina

y se graduó de Médico Cirujano en la Ciudad de Lima. En 1925 retornó a Yungay

para ejercer su profesión en el Hospital San Ignacio. Participó en los

luctuosos sucesos sociales de 1932, siendo condenado a muerte por el gobierno

del General Sánchez Cerro por motivo permaneció oculto en la Hacienda San

Vicente. Terminada la persecución, ejerció la medicina en la ciudad de Huaraz.

ELIAS

VERGARA CORDOVA:

Nació en

Yungay a fines XIX. El 17 de julio de 1932, fue nombrado Jefe de Guardia Urbana

para defender a la ciudad de los desmanes y violencia del movimiento aprista.

La plana mayor de la Guardia Urbana estuvo conformada por: Enrique Coello

Vinatea (Capitán), German Jaramillo. Eduardo Hudson, Francisco Mejía, Alfredo

Bambaren, Alfredo Percovich, Rodolfo Ángeles, Lucio Sotelo, Secundino Ramírez,

Francisco Handabaka, Víctor M. Philipps, Domingo Nieto y Víctor Suárez

(Párroco).

EMILIA

VINATEA:

Nació en

Yungay a fines XIX, En 1940, donó un terreno en el centro de la ciudad para la

construcción de un mercado de abastos, con la condición de que sus rentas

sirvan para los fondos del Colegio Nacional Santa Inés de Yungay.

ROBERTO

ARIAS GUZMAN:

Nació

en Yungay a fines XIX, fue un abogado brillante, Dr.en Derecho, desempeño

cargos desde Agente Fiscal de la Provincia hasta de Magistrado de la Corte

Superior de Ancash. Fue un hombre de vasta cultura, hizo un estudio profundo de

la historia de la provincia. Por su investigación se conoce que Yungay fue

fundado el 04 de agosto de 1540, cuyas conclusiones fueron publicadas en el

diario La Crónica. Por su inmenso cariño a la tierra que lo vio nacer, escribió

no solo su historia sino también poemas, dejándonos como muestra el hermoso

poema “Yungay eres un poema del Huascarán al Huansacay”

ISAAC Y

EDUARDO OSORIO ROCA:

Nacieron

en Yungay a fines XIX, fueron hijos de Don Fabián Sebastián Osorio y Doña

Adelaida Roca Escudero. Destacaron como poetas y escritores. Tsaac, ganó el

primer puesto en el concurso literario realizado en Arequipa en 1918 con su

poema "La flor de café" y escribió muchos sonetos. Don Eduardo, escribió "finas y delicadas

poesías" como también remembranzas olvidadas, leyendas, ideales, coplas,

sátira y fabula.

ALEJANDRO

FERNÁNDEZ COELLO:

Nació en Yungay a fines del siglo XIX, donó un terreno para

la construcción de la Piscina y el Estadium Municipal, el que en su honor lleva

su apellido “Estadium Fernandez".

DAVID

FERNÁNDEZ COELLO:

Nació el

23 de Diciembre de 1906. Sus padres fueron David Ricardo Fernández Jaramillo y

Elvira Coello Ramírez. Se casó con Julia María Barrón Olivas

Por sus

innatas dotes políticas fue nombrado Sub-Prefecto de la Provincia de Yungay

durante los convulsionados años 1930/1931. Años más tarde, en 1954 ejerció el

cargo de Alcalde de nuestra provincia. Dos años después, el año 1956 fue

nombrado Prefecto del Departamento de Ancash por el Presidente de Republica Dr.

Manuel Prado Ugarteche.

PRISCILIANO

ANGELES:

Nació en

Yungay a fines del siglo XIX, donó un terreno en el año de 1963 para la

edificación del Colegio Santa Inés. En el año 1997- por gestiones de Don

Fortunato Méndez- el sueño de Don Prisciliano

se hizo realidad al construirse en dicho terreno la actual sede del Colegio

Nacional Santa Inés..

FRANCISCO

DE SALES TORRES OSORIO:

Nació en

Yungay, Coronel FAP, fue pionero de la aviación nacional, inauguró los vuelos

al Callejón de Huaylas en el año1931. Construyó los aeródromos de Mitapampa y

San Miguel.

ALFREDO

BAMBAREN:

Nació

en Yungay a fines del siglo XIX, fue un próspero comerciante, como Alcalde de

la Provincia lideró al pueblo reclamando, en primera fila, la derogatoria del

nefasto DL 11073 del 15 de julio de 1,949, que confisca la propiedad municipal

de la Hacienda Santa Catalina transfiriéndola al Ramo de Guerra. El

comportamiento ejemplar del Sr Bambarén, nunca será olvidado por las nuevas

generaciones de yungainos.

FERNANDO

RINCON JARAMILLO:

Nació

en Yungay, destacado miembro del Guardia Civil del Perú, el 12 de octubre de

1924 organizó el primer cuerpo de seguridad en Arequipa, alcanzó el grado de

General de la Guardia Civil. El general Fernando Rincón fue hijo de Ester

Estela Jaramillo Cisneros (~1891), ella su vez fue hija de Julián Jaramillo

Pardo de Figueroa; bisnieta de Eusebio María Pardo de Figueroa

GUILLERMO

ALEGRE SORIANO:

Nació

en Mancos, Provincia de Yungay, en 1908, alcanzó el grado de Mayor General

Fuerza Aérea del Perú. En plena guerra con el Ecuador el 23.07.1941conformó el

primer agrupamiento aéreo del norte, bajo cuyo comando estuvo el héroe nacional

CAP. José Abelardo Quiñonez. En 1957 integró la comisión para la creación del

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

RUBEN

ROMERO MENDEZ:

Nació en

Mancos, Provincia de Yungay, Profesor de matemáticas, laureado difusor de las

matemáticas a nivel nacional. Escribió docenas de libros sobre su especialidad.

ARTEMIO

ANGELES FIGUEROA:

Nació en

Yungay el 20 de agosto de 1905, abogado, brillante carrera como jurista, fue

Presidente del Club Ancash en Lima, propulsó los proyectos de ley para la

creación del Parque Nacional Huascarán, Yungay capital Turística de Ancash y

otros proyectos a favor de la provincia de Yungay. Escribió las obras “Yungay

tierra mía” y "Yungay para el recuerdo"

EDUARDO

ANGELES FIGUEROA:

Nació

en Moro, de padres yungainos, alcanzó el grado de Mayor General Fuerza Área del

Perú. Escribió la obra "Horas Muertas" donde narra aspectos de la

vida de provincia de Yungay antes del terremoto alud de 1970. Es Presidente

honorario del Instituto de Estudios Histórico Aeroespaciales

GERMAN

ARIAS GRACIANI:

Nació

en Yungay, alcanzó el grado de Mayor General Fuerza Área del Perú. Fue un

destacado aviador que quería mucho a su tierra. Propició la construcción de

aeropuertos entre ellos el de Anta- Carhuaz, que lleva su nombre. Falleció en misión

de servicios en un accidente aéreo.

Nació

en Yungay el 21 de abril de 1926. Se graduó de Alférez de Aeronáutica en 1948,

siguió los cursos en la Academia de Guerra Aérea, Defensa Nacional en el Centro

de Altos Estudios Militares (CAEM), así como el Curso de Comando y Estado

Mayor.

Se ha

desempeñado como Agregado Aéreo a la Embajada del Perú en Estados Unidos de

Norteamérica; perteneció al Comité de Asesoramiento del Presidente de la

República (COAP), fue Ministro de Estado en la Cartera de Comercio, ejerciendo

simultáneamente la función de Supervisor en la rehabilitación de las ciudades

del Departamento de Ancash, desbastadas por el sismo alud del 31.05.1970.,

apoyando particularmente la construcción de la nueva ciudad de Yungay. En el

area castrense llegó a ser Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas

Armadas, Comandante General de la Fuerza Área y Ministro de Aeronáutica hasta

el 21 de abril de 1981, en que pasó a retiro por límite de edad. Durante el

gobierno del Presidente Alejandro Toledo, fue miembro de la Comisión de la Verdad

y Reconciliación y Jefe del Gabinete de Consejeros de la Presidencia de la

Republica 2002/2005.

CARLOS

MEJIA REYES:

Nació

en Yungay, Capitán EP. Construyó el Estadium Fernández de Yungay, y el Estadium

de la Ciudad de Carhuas que lleva su nombre. Para realizar esta obra contó con

el apoyo del Sr. Abrahán Cano, quien posteriormente construyó el estadio de

Pomabamba.

FILOMENO

MELGAREJO MALPICA:

Nació

en Yungay en 1901, notable Escultor y Pintor, quien diseñó y ejecutó la obra

monumental “El Cristo de Yungay”, inaugurándolo el 16 de enero de 1966. Esta

obra de arte se inspira en un pasaje bíblico en que el divino maestro aplaca la

tempestad y el furor de las olas en el mar de Galilea, ante la zozobra de los

discípulos, símbolo de amor que da la bienvenida.

JULIO

LEÓN GÓMEZ:

Nació

Yungay el 01 de julio de 1952, notable artista plástico, graduado en la Escuela

de Bellas Artes de Lima en 1975 y post grado en la Universidad Complutense de

Madrid 1991/92, ha realizado múltiples exposiciones individuales en el Perú y

Europa. Paralelamente a su trabajo artístico desempeña una incansable labor de

promotor cultural del arte y folklore peruano en España, donde reside desde

hace más de una década.

Nació

Yungay el 01 de julio de 1952, notable artista plástico, graduado en la Escuela

de Bellas Artes de Lima en 1975 y post grado en la Universidad Complutense de

Madrid 1991/92, ha realizado múltiples exposiciones individuales en el Perú y

Europa. Paralelamente a su trabajo artístico desempeña una incansable labor de

promotor cultural del arte y folklore peruano en España, donde reside desde

hace más de una década.

JUSTO

GONZÁLES MELGAREJO:

Nació

en Yungay el 16 de octubre de 1904, profesor graduado en Lima, ejercicio la

docencia primero en Ranrahirca y luego en Yungay (desde 1934 hasta 1969) como profesor

y luego Director de la Escuela 370, en reemplazo del profesor Don Aurelio

Figueroa. Dirigió la Escuela 370 prácticamente desde sus comienzos, con

rectitud, dedicación a la enseñanza y vida ejemplar, haciéndola crecer poco a

poco hasta convertirla en una de las más importantes de la Provincia.

ILLMA

MARIA TAMAYO ÁNGELES:

Nació

el 2 de julio de 1930. Estudio en el Colegio Nacional “Santa Inés” y se graduó

como profesora en el Instituto Pedagógico Nacional de Mujeres (San Pedro) de

Lima. Inició su renovadora labor docente en la Escuela 362 de Yungay donde

había cursado la educación primaria. Becada por la UNESCO, en un programa para

la Formación de Profesores de Escuelas Normales, se especializó en Ciencias se

de la Educación. Fue profesora y directora de la Escuela Normal “Mercedes

Indacochea” de Huaraz. Culminó su brillante carrera profesional como asesora

del despacho ministerial en el sector Educación.

Nació

en Yungay en febrero de 1928, Sacerdote Católico que alcanzó alta jerarquía

eclesiástica, Obispo de Auxiliar de Lima desde el año 1967 y Obispo de Chimbote

desde el año 1978, fue Presidente de la Conferencia Episcopal, miembro de la

Comisión de de la Verdad y Reconciliación, cofundó la nueva ciudad de Yungay el

29-05-71y el distrito de Villa El Salvador en Lima. Es personaje ilustre en

Chimbote. (más información)

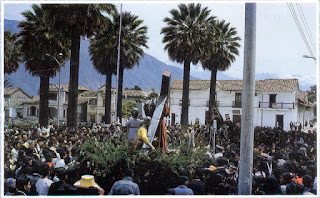

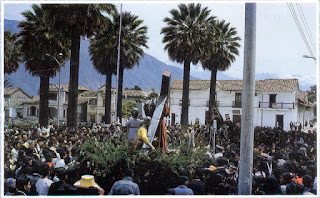

Al acto

de refundación de la ciudad de Yungay el 29.05.1971, asistieron cientos de

Yungainos que habían llegado de distintas partes de la provincia, del país y

del extranjero. En ésta foto histórica se puede apreciar sentado en la mesa y

firmando el Acta de Fundación al Monseñor Luís Bambarén Gastelumendi, a su lado

izquierdo está el Presidente del Comité Cívico Dr. Rolando Romero y Romero,

detrás al extremo izquierdo está el Dr. Alberto Carrión Vergara. También se

puede reconocer de izquierda a derecha al Guardia Civil Pedro Armas, al Sr.

Nehemias Vergara Méndez, al notario Eduviges García, a Don Víctor Ángeles

Méndez, al Sr. Rubén "Chucho" Ángeles, al Dr. Julián Ángeles

Carrasco, al Sr. Bari García Zelaya (detrás), a Don Augusto Rojo Vega, y otras

personas que pronto lograremos identificar con ayuda de nuestros lectores.

DANILO

BAMBAREN GASTELUMENDI:

Nació

en Yungay en 1934, Médico Cirujano, con especialización en Francia y Estados

Unidos de Norteamérica, fue Jefe de Cirugía en el Hospital Dos de Mayo de Lima,

y es profesor principal de la prestigiosa Universidad Cayetano Heredia desde el

año 1965 a la fecha. El 22 de setiembre del 2005 fue incorporado como Profesor Emérito

y Condecorado con la Orden Cayetano Heredia. Ver Carta al Colegio Santa Inés

LUÍS

PERCOVICH ROCA:

Nació

en Yungay en 1931, Dr. en Farmacia y empresario, como político llegó a ser

Presidente de la Cámara de Diputados (1982), Ministro de Pesquería, Ministro

del Interior, Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente del Concejo de

Ministros (1963-1968 y 1980 a 1985). Es considerado personaje ilustre en

Chimbote. Don Lucho fue nieto del Ingeniero Miguel Percovich y del Dr. Asunción

Roca.

LUIS

GHIGLINO ANTUNEZ DE MAYOLO:

Hijo de

Luis y Rosalia, nació el 04 de setiembre de 1916 en Aija. Llegó al norte del

Callejon de Huaylas en 1941 para trabajar en el proyecto de la Central

Hidroeléctrica del Cañón del Pato desempeñando primero labores de Ingeniero de

proyectos, después Ingeniero constructor de la obra y por ultimo Jefe General

de la Central Hidroeléctrica donde laboró por 22 años hasta su inauguración en

el año 1964.

El 03

de agosto de 1947 se casó con la dama Yungaina Nelly Bambarén Gastelumendi.,

por cuya relación desarrolló un cariño especial por nuestra provincia

participando en diversos proyectos de mejoramiento de la infraestructura,

destacando en 1955 el inicio de la construcción de la carretera Yungay a

Llanganuco, obra que inauguró en 1963; la construcción del sistema de captación

y conducción de agua potable; y la electrificación de los pueblos de

Ranrahirca, Mancos, Tingua y otros 15

pueblos del Callejón de Huaylas.

FILOMENO MELGAREJO MALPICA:

Fue un ilustre artista que, con sus manos prodigiosas, forjó un legado inmortal en Yungay: el Cristo Monumental que se alza majestuosamente en la cima del Cementerio General, vigilando eternamente la ciudad. Más que una escultura, es un símbolo imperecedero que encapsula la historia, la cultura y la fe de un pueblo.

El propósito de este sentido homenaje es desvelar y exaltar la magnitud de la creación de esta imponente escultura por parte del escultor yungaíno, Filomeno Melgarejo Malpica. Es imperativo que las nuevas generaciones no solo conozcan, sino que también internalicen y valoren este legado, promoviendo así un ícono que ha trascendido fronteras, siendo admirado a nivel local, nacional e internacional.

Desde su infancia, Filomeno Melgarejo demostró un talento sobrenatural para las artes, una chispa divina que lo impulsó a superar cualquier obstáculo. Con una determinación inquebrantable, dejó su tierra natal llevando consigo una promesa sagrada: regresar solo después de haber conquistado sus sueños. Y así lo hizo, cumpliendo su palabra con creces.

Esta obra, forjada con entrega absoluta y sin buscar recompensa, fue un acto de amor puro hacia la tierra que lo vio nacer. La edificación del Cristo Monumental fue culminada el 6 de enero de 1966, y su inauguración, un hito en la historia de Yungay, se llevó a cabo el 16 de enero del mismo año. Un monumento que no solo se erige en piedra, sino también en el corazón de cada yungaíno.

Que su legado perdurable y su inspiradora historia sean la brújula que guíe a las nuevas generaciones a soñar sin límites, a abrazar con orgullo sus raíces y a forjar con sus acciones un futuro próspero para Yungay y para el Perú entero.

¡Gracias, Filomeno! Tu arte no solo vive, sino que resplandece con cada amanecer sobre Yungay, testigo silencioso de tu grandeza.

AMBROSIO

TAMARIZ GUTIÉRREZ:

Nació

en Yungay, Militar y empresario, filántropo que organizó a los Yungainos en

Chimbote para ayudar a su pueblo antes y después de sismo del 31.05.70. fue

Presidente del Club Yungay en Chimbote, cofundó la nueva ciudad de Yungay el

29/05/1971 y es considerado personaje ilustre en Chimbote.

NEHEMIAS

VERGARA MÉNDEZ:

Nació

en Yungay, asumió el cargo de Alcalde provincial en los momentos más difíciles

de la renaciente ciudad desde el 18 de junio de 1970, atendiendo austeramente

las necesidades básicas de la población. En los primeros meses después del

sismo del 31.05.1970, había una verdadera convulsión social en la provincia

debido a la inmensas necesidades de la población y porque se estaba definiendo

la futura localización de la nueva ciudad, ante lo cual don Nehemias demostró el

necesario desprendimiento al cargo con el objeto de unir las voluntades de los

pocos habitantes de la población de Yungay Norte, por lo que el 19 de agosto de

1970 dejó el cargo de Alcalde siendo reemplazado por el profesor Encarnación

Pelayo Aldave Tarazona. El profesor Pelayo ejerció el cargo interinamente con

mucha dedicación y honradez hasta diciembre de dicho año.

ROLANDO

ROMERO:

Nació en

Shupluy - Yungay, Abogado, valiente defensor de los derechos de la Provincia de

Yungay. después del sismo del 31.05.1970 organizó y presidió el Comité Cívico

para la reconstrucción de Yungay, fue el promotor principal para la fundación

de la nueva Ciudad el 29.05.1971. En los primeros años de la naciente ciudad

convocó a la población de toda la provincia, exigió a las autoridades nombradas

por el gobierno militar para que cumplan con su deber "sin debilidades, ni

cobardías”, y lideró los reclamos para conseguir mayor presupuesto para obras

de infraestructura y servicios sociales.

ASUNCIÓN

CABALLERO MÉNDEZ:

Nació

en Shupluy – Yungay, Médico Cirujano, organizó a los Yungainos en Lima para la

celebración del cincuentenario de la provincia en 1954, aglutino a todas las

organizaciones y realizaron una gran caravana del retorno. Dirigió la ayuda en

el alud de Ranrahirca (1962) y convocó a todos los yungainos en Lima con

ocasión de sismo del 31.05.70, cofundó la nueva ciudad de Yungay el 29.05.71.

Ha sido Presidente del Comité Organizador de la Bodas de Diamante de la

Provincia ( 75 años), Presidente del Asociación de Reconstrucción y

rehabilitación de la Provincia de Yungay (ARRPRY) y Presidente del Comité del

Centenario- Yungainos sede Lima. Escribió la obra "En el fuego de la

vida" y otras

ALBERTO

CARRIÓN VERGARA:

Nació

en Yungay, Médico cirujano, Senador de la Republica, participó en la fundación

de la nueva ciudad de Yungay el 29-05-71, apoyo siempre la ejecución de obras

para la provincia tanto como Senador como miembro del ARRPRY, fue coordinador

de la edición del “Libro de Oro de Yungay” en 1962 y su reimpresión en el año

2004.

FORTUNATO

MÉNDEZ MELGAREJO:

Nació

en Yungay, Ingeniero economista con Maestría en Proyectos de Inversión, cofundó

la nueva ciudad de Yungay el 29-05-71, como Alcalde de Yungay 1996/1998

adquirió el primer pull de maquinarias pesadas para la ejecución de obras

municipales; formuló el “Proyecto de carretera Casma- Quillo- Yungay- Yanama–

Pucallpa”; y construyó en más del 50% el tramo de carretera de Matacoto a

Quillo. Es coautor del texto "Hitos en la historia de Yungay" y autor

del vals "Recordando a Yungay”. Defensor infatigable de la propiedad del

fundo Santa Catalina, conjuntamente con su hermano Francisco, presentaron los

reclamos ante el Congreso de la Republica el 22/05/2002 y lograron inscribir la

propiedad a nombre de la Municipalidad Provincial de Yungay, con fecha 29 de

Setiembre del 2004.

VÍCTOR

CORDERO GONZÁLES:

Nació

en Yungay el 13 de mayo de 1893, falleció el 19 de setiembre de 1949. A los 12

años inició sus estudios musicales en la escuela de artes y Oficios de Huaraz.

Destacado profesor de música y compositor musical tiene mas de 100

composiciones entre marchas, himnos, valses, pasodobles, Huaynos, marineras,

entre los que podemos mencionar: "Perdóname madrecita"(Vals),

"Brisas del callejón"(Vals); "Buen Colegial"(Pasodoble),"Tingua"(Marcha),

"Linda mancosina" (Marinera), "Al pie del Huascaran"

(Marinera), "Lejos y ausente”(Huayno); "Azucena blanca flor"

(Huayno), "El aborrecido" (Huayno), "Belleza Andina" (Camel

incaico) , "Rosas pampa"(Huayno),etc. Paseó sus conocimientos por

varios departamentos del Perú dirigiendo Bandas Musicales y finalmente en 1930

volvio a su tierra natal para ejercer el cargo de profesor de música y dirigir

la Banda y la orquesta de la Escuela Normal Superior Ignacio Amadeo Ramos de

Tingua, la Orquesta Sol de Oro y la Banda de músicos del Colegio Nacional Santa

Inés de Yungay.

Obtenido

de "http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Cordero_Gonzales"

AMADEO

MOLINA ROJO:

Nació

el 13 de septiembre de 1918 y falleció el 31.de mayo de 1970 en Yungay, su

ciudad natal. Era invidente. Estudió en

el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo donde aprendió música, literatura,

filosofía y ciencias mediante el sistema braille. La música sacra era su

fuerte. Dominó los instrumentos del teclado, como el órgano y el piano, que

eran casi consustanciales con la formación sacerdotal. En 1940 se integra a la

afamada Orquesta Sol de Oro de Yungay tocando el violín (Aun cuando la Orquesta

se principalmente se componía de Guitarras y mandolinas) y en década de 1950 al

1960 asume el cargo de Director de dicha orquesta. Desde muy joven desarrolló

sus dotes de compositor por lo que los yungaínos tenemos muy presente temas

suyos como "El paria" (Huayno), "Quizás quizás"(Huayno),

"Ave sin nido"(Huayno), "La ultima huella" (Pasodoble),

"Llegó Rafael"(Pasodoble), "Oro fino"(Huayno) o también

conocido como “Soñé que la nieve ardía”; "Para todos hay mañana"

(Huayno) también conocido como "Fuego de amor" , "Vuelve a

mí" (Huayno), "El Inca en Yungay” o “Llanto del Indio" (Danza

Camel), "Serenata de Amor" (Vals), entre muchos otros de

extraordinaria belleza.

Obtenido

de "http://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_Molina_Rojo"

Nació

en Corongo el 23 de enero de 1901, amó a nuestra provincia como a su propia

tierra donde se casó con Rosalvina Vergara Richter, hija de Don Elías Vergara

Méndez. Don Juan fue profesor en Literatura, Doctor en filosofía y músico,

condecorado por el Ministerio de Educación con las Palmas Magisteriales en el

grado de Maestro. Fue hombre de cultura polifacética, por lo que escribió

numerosas composiciones musicales, ganando por concurso la letra y música del

"Himno a Yungay" (1954) y el "Himno del Club Ancash"(1968).

Escribió los pasodobles "Siempre Yungaino" y Sangre Inca

Hispana", el triste "Lagrimas y sonrisas", el vals "Aires

de primavera" y otras canciones.Fue Director de la Orquesta Sol de Oro de

Yungay desde 1937 hasta el año 1950.

Falleció el 12.02.1989

Obtenido

de "http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Olivera_Cortez"

Información

adicional en la obra "Acuarelas de mayo"

ROMÁN

MILLA ULLOA:

Nació

en Caraz el 17 de febrero de 1904, pero enamorado de nuestra tierra llegó a

radicar en Yungay desde 1940 hasta su muerte el 31.05.70. Fue hombre de grandes

condiciones artísticas destacando como libretista y director de obras

teatrales, y también como compositor musical. Sin abandonar el arte, se dedicó

a la actividad comercial y fue Alcalde Provincial en dos oportunidades. Su obra

se perdió en el sismo alud del 70, pero ha quedado como botón de muestra el vals:

“Esperanza".

ANTERO

ÁNGELES OSORIO:

(3 de

enero de 1925 - 31 de mayo de 1970) fue un destacado compositor. Nació y murió

en la hermosa ciudad de Yungay.

Estudió

en el Conservatorio Nacional de Música y se desenvolvió como profesor de su

especialidad en el Colegio Nacional Santa Inés de Yungay de 1950, reemplazando

al eximio Don Víctor Cordero Gonzales. Compartió la dirección de la orquesta

"Sol de Oro” de su ciudad con Amadeo Molina Rojo. Miembro de la brillante

generación de compositores que plasmó la época de oro de la música del Callejón

de Huaylas, condujo asimismo el conjunto musical "Juventud Huascarán"

y la Estudiantina del Colegio Santa Inés. Su obra comprende, entre otras

composiciones: "Sin ti mi vida es nada"(Vals), "Cándida

paloma"(Polka), "Día de la madre"(Vals), "Te alejaste de

mi"(Camel), "Lucy I" (Pasodoble), "Yungay, terruño

mío"(Pasodoble), Magna I (Marcha), "Sol de Oro"(Marcha).

Obtenido

de http://es.wikipedia.org/wiki/Antero_Angeles_Osorio

ANGÉLICA

HARADA VÁSQUEZ:

Nació

en Yungay el 30 de mayo de 1938. Es conocida como la “Princesita de Yungay”. Es

difusora infatigable de nuestra música nativa en el ámbito nacional e

internacional. Doña Angélica, con su reconocida generosidad, durante toda su

vida artística ( 45 años) ha apoyado las actividades culturales en la Provincia

de Yungay en forma totalmente gratuita y ha dado el ejemplo a nuevas

generaciones de paisanos para cultivar el rico folklore nacional, entre los que

destacan los interpretes yungainos Sonia Morales , Nelly Torres Trujillo,

Efraín Meléndez, Cesar Torres Trujillo y los compositores Antonio Carrión

Támara, Maximiano Rivas Valenzuela, Rosas Vásquez Jara, Fabián Ibáñez Bonilla,

Eleuterio Ángeles Sánchez y otros. Doña Angélica ha escrito la obra "MI

VIDA, el mundo que conocí" donde muestra el intenso cariño que siente por

nuestra provincia.

CONRADO

QUIJANO VELÁSQUEZ:

Nació

en Yanama en el año 1933, Provincia de Yungay, estudió la secundaria en el

Colegio Nacional Santa Inés de Yungay, luego Economía en la Universidad de San

Marcos de Lima, con especialización en los Estados Unidos de América. En la

vida profesional desempeñó altos cargos en la Administración pública, organizó

el primer envío de un camión con víveres para los sobrevivientes del sismo de

mayo de 1970, apoyó la ejecución de la carretera Llanganuco - Yanama - Llacma

en la década de 1970/1980, y bregó siempre por la unión y progreso de los

distritos de la Provincia de Yungay.

ISIDRO

OBREGÓN VERGARA:

Nació

en Yanama, fue Alcalde del Distrito. En los momentos difíciles después del

sismo del 31.05.1970 supo organizar y dirigir a su pueblo para sacarlo del

aislamiento trabajando estrechamente con el Concejo Provincial de Yungay. El 31

de Octubre de 1971, Presidiendo una comisión de Yanaminos se apersonaron al

local provisional del Concejo Provincial, para expresar su agradecimiento por

haber rehabilitado la carretera de Yungay a Llanganuco (Yurakcorral),

manifestando que ellos por su parte están dispuestos a trabajar en forma

"gratuita" para lograr la ansiada meta de la integración transversal

de la provincia, finalmente expresó en nombre de toda la comunidad de Yanama

"la invariable identificación ancestral de los Yanaminos con la Provincia

de Yungay".

ANÍBAL

QUIJANO OBREGÓN:

Nació

en Yanama en 1928, Provincia de Yungay. realizo sus estudiossecundarios en el

Colegio Nacional Santa Inés de Yungay, y profesionales en la Universidad

Nacional de San Marcos (UNMSM), hizo estudios de Master en la Universidad de

Chile y Doctorado en la UNMSM (1964). Hasta 1995, fué Profesor Principal de la

Facultad de Ciencias Sociales, de la UNMSM, Perú., y actualmente es Profesor

del Department of Sociology, Binghamton University. Binghamton, New York,

USA. El Dr. Quijano es un destacado

profesional en las Ciencias Sociales, quien como Profesor visitante e

investigador ha recorrido el mundo entero: Maison des Sciences de l'Homme, en

Paris, Francia; Universidad de Sao Paulo,

Brasil; Universidad de Puerto Rico; Universidades de Hannover y

Universidad Libre de Berlín, Alemania; Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM); Universidad de Chile e Escuela Latinoamericana de Economía

(ESCOLATINA), Chile; Universidad Nacional del Ecuador; George Washington

University, Washington, D. C. y otras universidades de Estados Unidos y Europa.

Además, ha escrito numerosos libros y publicaciones sobre la problemática

social, política, la democracia, la globalización y otros temas de importancia

para el desarrollo de nuestro país.

Nació

en Yanama en 1928, Provincia de Yungay. realizo sus estudiossecundarios en el

Colegio Nacional Santa Inés de Yungay, y profesionales en la Universidad

Nacional de San Marcos (UNMSM), hizo estudios de Master en la Universidad de

Chile y Doctorado en la UNMSM (1964). Hasta 1995, fué Profesor Principal de la

Facultad de Ciencias Sociales, de la UNMSM, Perú., y actualmente es Profesor

del Department of Sociology, Binghamton University. Binghamton, New York,

USA. El Dr. Quijano es un destacado

profesional en las Ciencias Sociales, quien como Profesor visitante e

investigador ha recorrido el mundo entero: Maison des Sciences de l'Homme, en

Paris, Francia; Universidad de Sao Paulo,

Brasil; Universidad de Puerto Rico; Universidades de Hannover y

Universidad Libre de Berlín, Alemania; Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM); Universidad de Chile e Escuela Latinoamericana de Economía

(ESCOLATINA), Chile; Universidad Nacional del Ecuador; George Washington

University, Washington, D. C. y otras universidades de Estados Unidos y Europa.

Además, ha escrito numerosos libros y publicaciones sobre la problemática

social, política, la democracia, la globalización y otros temas de importancia

para el desarrollo de nuestro país.

RAQUEL

VERGARA GOMEZ:

Nació

en Yungay en 1950, estudio en su tierra natal hasta el terremoto alud de 1970, sobrevivió

y emigro a Lima y luego a Alemania donde reside y ha realizado los siguientes

estudios: Technische Hochschule "Carl Schorlemmer" Merseburg - M.S.

in Química Orgánica; Alemania Mayo 1983; M.S.en Química Orgánica - Magna Cum

Laude (1983).Reconocimiento , Grado Asociado de Tecnología Química,

Placa(1996).

Asistente

de laboratorio en el curso Química para estudiantes de medicina, "Freie

Universitaet Berlín", Alemania (1983 -1985)

Ha

publicado trabajos con H. J. Timpe, V. SChikowsky, R. Vergara,

"Lichtinitierte Polymerizations reaktion", Acta Polimétrica 35(3), 28

(1984). y R. Vergara, H. J. Timpe, "Untersuchungen zur Eignung von alfa,

alfa - di-substituierten Azoverbindungen als Fotoinitiatoren"

PERCY

EDUARDO OLIVERA GONZALES:

Nació

en Yungay, el:26 /08 / 67, Profesión: Biólogo, con Maestría en Ciencias. -Jefe

de la Oficina central de Investigación de la UNASAM 2003. Conjuntamente con Bióloga

yungaina Carmen del Rosario Tamariz Ángeles (UNA. La Molina) y de la Bióloga

Delia Infantas de Fukusaki (UNA. La Molina), realizaron la investigación sobre

"Actividad antibacteriana de Satureja elliptica (R & P ) Briquet

(LAMIACEAE) "Anchis".

BELISARIO

ARTEAGA:

Nació en Quillo, Provincia de Yungay, esclarecido representante de su

distrito fue un defensor de la unión y el desarrollo integral de la provincia

de Yungay. El año 1954 reclamó ante los poderes del estado la prioritaria

construcción de reservorios o represas para irrigar en épocas de sequía los

campos de los pueblos que conforman el distrito de Quillo y poblaciones

vecinas.

CORINA

ALVA VILLON:

Nació

en Yungay, Diseñadora de modas y profesora, fundó y promovió la construcción

del Museo de Arqueología e Historia natural de la Provincia de Yungay, con sede

en Ranrahirca. Posee una valiosa colección de vestimentas usadas en la

provincia de Yungay en todas las épocas. Escribió el libro "Shacsha,

histórico y pintoresco", pueblo desaparecido con el alud del 10 de enero

de 1962.

NÉSTOR

MONTES Y FAUSTINO ROJO:

Nacieron

en Ranrahirca, Provincia de Yungay aproximadamente en 1912. Siendo muy jóvenes, el 20 de julio de 1932

acompañaron a los científicos de la Sociedad Alpina Alemana en su tarea de

escalar el Pico Sur del Huascarán. Sobre el particular, el Jefe de la Expedición

Dr.Philip Borchers escribe “Volviendo la vista desde el punto en que nos

encontrábamos vimos con no poca sorpresa que dos hombres nos seguían en la

ascensión: eran Néstor Montes y Faustino Rojo, los dos muchachos más hábiles

que teníamos, los cuales manejando la soga tensa a la perfección hacían una

especie de ascensión particular” y el Ing. Erwin Hein exclamó “Estos nacieron

alpinistas”. Después de esta gran

hazaña, acompañaron a los científicos alemanes durante 2 años conjuntamente con

otros porteadores yungainos cuyos nombres son: Lizardo Montes, Augusto Gómez,

Pablo Castillo, Luis Vega, Eusebio Carrasco, Donato Leon, Luis Laurenti, Luis Paredes,

Severino Chavarria, Alberto Bautista, Humberto Bautista y Santiago.

CESAR

ORE HARO:

Nació

en Cabana, afincado en Yungay desde inicios de la década del 60. Fundó con sede

en Yungay, la primera Agencia de Turismo que funcionó en el Callejón de Huaylas

con la razón social de VIATURANDI.

Organizó la empresa turística capacitando a numerosos jóvenes yungainos

para que trabajen como "guías" y "porteadores" entre los

que destacó el Profesor Lamberto Guzmán Tapia "cumpa". Murió en

Yungay el 31.05.1970

Fuente: DR.

Posdata: Algunas fotos son referenciales

La comparsa está formada por ocho a diez bailarines vestidos con camisas blancas, Chaleco y pantalón de color negro, túnica de seda de color variado y con capa o pañoleta de color vistoso y variado. En la cabeza llevan una corona con espejos en forma de estrella adornada con plumas de pavo real. Usan escarpines en los que llevan prendidos unos sonoros cascabeles metálicos y en la mano portan una macana y sable de madera.

La comparsa está formada por ocho a diez bailarines vestidos con camisas blancas, Chaleco y pantalón de color negro, túnica de seda de color variado y con capa o pañoleta de color vistoso y variado. En la cabeza llevan una corona con espejos en forma de estrella adornada con plumas de pavo real. Usan escarpines en los que llevan prendidos unos sonoros cascabeles metálicos y en la mano portan una macana y sable de madera. El Huayno no es tan solo un género musical folklórico, sino la primera manifestación cultural de los pueblos de esta parte del mundo, que consta de tres partes: Introducción, cuerpo y remate. El ritmo, estilo, orquestación, sabor y ejecución es diferente de región a región y hasta de pueblo a pueblo, siendo fácil para el aficionado reconocer este género cuando los oye.

El Huayno no es tan solo un género musical folklórico, sino la primera manifestación cultural de los pueblos de esta parte del mundo, que consta de tres partes: Introducción, cuerpo y remate. El ritmo, estilo, orquestación, sabor y ejecución es diferente de región a región y hasta de pueblo a pueblo, siendo fácil para el aficionado reconocer este género cuando los oye. Luego se da inicio a la fiesta general, donde los pobladores se “adornan” entre si con serpentinas, talco sobre la cabeza y la cara, echándose colonias con chisguetes; y simultáneamente bailan en parejas alrededor del Árbol de capuli, llevando el varón el hacha sobre el hombro, al ritmo de huaynos que tienen una tonada tradicional ancashina. Al finalizar la fiesta, la reposición del árbol de capuli para el próximo año, estará a cargo del que lo tumbó, quedando con la obligación de conseguir un árbol de mejores condiciones que el que cortó y el adorno (vestimenta, le dicen) del árbol corre a cuenta de la dama. Antiguamente también se estilaba dar una comelona a todos los asistentes a la fiesta, con el compromiso firmado en un cuaderno para que los comensales también colaboraran para el año siguiente.

Luego se da inicio a la fiesta general, donde los pobladores se “adornan” entre si con serpentinas, talco sobre la cabeza y la cara, echándose colonias con chisguetes; y simultáneamente bailan en parejas alrededor del Árbol de capuli, llevando el varón el hacha sobre el hombro, al ritmo de huaynos que tienen una tonada tradicional ancashina. Al finalizar la fiesta, la reposición del árbol de capuli para el próximo año, estará a cargo del que lo tumbó, quedando con la obligación de conseguir un árbol de mejores condiciones que el que cortó y el adorno (vestimenta, le dicen) del árbol corre a cuenta de la dama. Antiguamente también se estilaba dar una comelona a todos los asistentes a la fiesta, con el compromiso firmado en un cuaderno para que los comensales también colaboraran para el año siguiente.

.png)

.png)

-2.png)

.jpg)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.png)

.png)